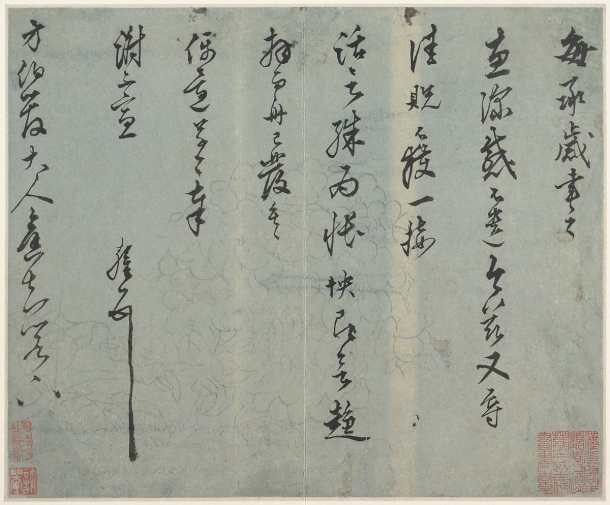

Fin de semana. Descanso. Apartarme de no hacer nada para no hacer nada. Me voy al templo de Sensō-ji en Asakusa. Al Sanja Matsuri. Hay mucho más público que en Kanda. Llueve bastante. Llego justo cuando aparecen en la enorme puerta del templo varios mikoshi en procesión. Encuentro un sitio bueno y hago lo que puedo. He comprado un paraguas plegable y pequeño. Tomo algunas fotos con flash. Enfocar sujetando una máquina tan grande y a la vez el paraguas entre tantas personas no funciona bien. Me aparto e intento plegar el paraguas: sin éxito. Lo rompo y lo guardo en un bolsillo exterior de la mochila. Entro en el templo y hago cola para que el monje calígrafo me ponga unas letras en la libreta. Mientras espero que llamen por mi número. —¡Veinticinco!— anuncia el asistente del calígrafo al otro lado del mostrador. Mientras, fuera llueve sin parar. Traduzco la caligrafía con el móvil: «17 de mayo. Día del Seikon Gaku. Kinryuzán», el nombre completo del templo: Montaña del Dragón Dorado y la Diosa de la Compasión, que es la imagen principal del templo Sensō-ji.

Los fieles japoneses que van al Sensō-ji a pedir por sus enfermos, sus negocios, sus hijos, no están muy lejos de los católicos que rezan a la Virgen de la Misericordia. Hay una religiosidad del consuelo, del refugio emocional, que funciona de manera muy similar, pero la estructura teológica es distinta. En el cristianismo hay un Dios personal que ama y perdona o castiga. En el budismo hay un principio de compasión universal que acompaña sin juzgar, que guía sin imponer, que alivia sin redimir. Aquí el fervor opera bajo una lógica diferente. No hay culpa que expiar, sino ignorancia que disipar. No hay salvación que recibir, sino despertar que realizar. Esa ignorancia ingenua, que choca con nuestra negación de la eximente de desconocimiento para las leyes civiles, es propia de la compasión budista: no hay juicio moral previo, no hay deuda que pagar. La compasión budista de Kannon (観音, Kanzeon) significa literalmente «la que observa los sonidos del mundo». Se trata de una presencia atenta, no de una intervención judicial. No hay nada que perdonar; simplemente acompaña el sufrimiento y ayuda a disipar la ignorancia que lo causa.

La misericordia cristiana es vertical y condicional: Dios la otorga al pecador arrepentido. Implica una economía del perdón donde hay algo que saldar, una deuda moral que liquidar. La compasión de Kannon es horizontal e incondicional. No juzga ni perdona porque no existe un orden moral quebrantado.

La misericordia necesita una arquitectura moral: pecado, culpa, arrepentimiento, perdón vertical. Lo secular no solo eliminó a Dios del discurso público, sino todo el vocabulario que dependía de esa relación vertical. Palabras como «compasión», «empatía» o «solidaridad» fagocitaron la misericordia porque pueden funcionar horizontalmente, entre iguales. Pero «misericordia» sigue implicando una asimetría de poder casi feudal: alguien superior que se apiada de alguien inferior. Es profundamente jerárquica. La misericordia tiene un residuo de condescendencia: «ten misericordia de mí» implica que estás en posición de juzgarme primero. La ética contemporánea prefiere conceptos que no impliquen esa superioridad moral.

El budismo japonés nunca tuvo ese problema porque la misericordia budista siempre fue horizontal. Jihi (慈悲), el término budista que traducimos como compasión, no tiene nada que ver con esta arquitectura contable. Kannon simplemente «observa los sonidos del sufrimiento» (Kanzeon) y responde sin intermediarios teológicos, sin tribunal, sin protocolo de expiación. No hay culpa que limpiar, sino ignorancia que disipar. La compasión está ya ahí, incondicional, presente, sin preguntar si la mereces o si has cumplido algún requisito previo.

Al día siguiente, repaso la cámara y el flash y voy a Asakusa de nuevo. Me equivoco de tren otra vez. Hay más público. Veo a algunos fotógrafos con banquetas plegables de aluminio y grandes teleobjetivos. Me meto por donde puedo con el ojo puesto en el visor hasta que noto los empujones porque estamos en las escaleras del templo. Paro un rato a descansar. Me aparto y luego vuelvo a intentarlo con una y otra cofradía. Voy cambiando de calle conforme escucho las flautas y los tambores. El sonido agudo acompañado de tambores de ritmo incómodo, que sirve para marcar el territorio de las deidades, me hace daño. El ritmo incómodo, ¿de dónde viene? Otra cofradía precedida por unas geishas pasa por una calle estrecha. Hay una que parece la jefa: más alta, más severa, con rasgos casi masculinos. El erotismo de las que le acompañan se esfuma cuando miro a esta mujer que pasa con suavidad pero sin elegancia.

Como atún crudo con wasabi y un poco de té hojicha tostado, dulce. Después de comer, sigo a otra cofradía y voy tomando fotos. Mejor sin cervezas. A pesar de ir sobrio, se me cae la cámara al suelo porque uno de los enganches está flojo. Ayer mismo pensaba en la diferencia entre parecer y hacer bien. Cuántas veces me engaño con la apariencia. Parece que la máquina está bien. Tiene un roce en el borde inferior derecho. Mientras vuelvo a colocar la correa, oigo un run-run a mi derecha, en un lateral del templo. Un grupo de hombres se desnuda para mostrar sus tatuajes. Corro como otros y me siento en el suelo. Ha sido una sesión de media hora dirigida por un maestro de ceremonias, que colocaba a los protagonistas de frente, de espaldas, para que admiráramos sus cuerpos tatuados. Había dos chicas con la parte superior de un bikini. He estado la media hora buscando caras, culos y dibujos. Tampoco sé para qué. Veremos luego. Luego, me siento en mitad de la calle junto a un fatigado mikoshi katsugi. Mantenemos una conversación banal con el Google Translator. Le digo que siento no hablar japonés y que para ir a los sitios hay que tener al menos una idea del idioma. El tipo me contesta que lo importante está en el corazón de las personas que se hablan. Hemos tomado una limonada amarga.

Vuelvo a la Puerta del Trueno cuando ya atardece. Varios mikoshi esperan para entrar. Me coloco junto al pilar derecho y aguanto las embestidas de los katsugi que los llevan en andas. El deseo de entrar todos a la vez hace que la presión sobre la puerta quede despejada de curiosos. Pego la espalda contra la roja columna de madera y levanto la cámara sobre mi cabeza. Hace diez años estaba en el patio, ahí adelante, quemando incienso en el enorme pebetero de bronce. Ahora, el fragor de la música y los gritos —¡Soiya! ¡Soiya!— con los que se animan unos a otros es todo el paisaje al que puedo llegar. No veo nada.